Les prisons françaises n’ont jamais été aussi pleines. Cet été, 69 375 détenus s’entassaient dans 51 000 cellules, avec des lits surajoutés dans des espaces déjà confinés, et même de simples matelas posés là où l’on peut. 1 648 personnes dormaient ainsi à même le sol en juillet 2016, triste record. Le nombre de prisonniers a quasiment augmenté de moitié en quinze ans. Une évolution qui n’est en rien liée à celle de la délinquance, contrairement à ce que l’on entend trop souvent. « Ce n’est pas la criminalité mais la politique pénale qui détermine le taux de détention »,la suite

mardi 15 novembre 2016

Décroissance carcérale : ces pays qui ferment des prisons

Alors que la France projette la construction de trente-trois nouvelles prisons pour tenter d’endiguer la surpopulation, de nombreux pays en ferment. Zoom sur ces États qui ont réduit le nombre de leurs prisonniers.

© Jolien van de Griendt / terauwfotografie.com

Par Laure Anelli et Marie Crétenot

© Jolien van de Griendt / terauwfotografie.com

Par Laure Anelli et Marie Crétenot

lundi 19 septembre 2016

Construction de nouvelles prisons : une politique qui mène droit dans le mur

Paris, le 19 septembre 2016

69 375 : c’est le nombre de personnes qui étaient détenues dans les prisons en juillet dernier, la France atteignant ainsi des taux de détention inégalés depuis le 19e siècle. Contraignant 3 à 4 personnes à partager des cellules de 9m2 en maison d’arrêt et autour de 1 500 personnes à dormir chaque nuit sur des matelas posés au sol. Au mépris du principe de l’encellulement individuel et de la dignité des personnes, près de 15 000 personnes sont en « surnombre » et une quarantaine de maisons d’arrêt connaissent un taux d’occupation de plus de 150 %.

Pour y remédier, le gouvernement annonce la construction de 10 000 nouvelles places de prison pour l’horizon 2024. Une réponse ambitieuse et audacieuse ? Non, une vieille recette qui a déjà fait la preuve de son inefficacité et que les gouvernements successifs continuent pourtant de nous servir comme la seule solution pragmatique… restant sourds aux résultats de nombreuses études et statistiques qui la pointent au contraire comme inopérante, que ce soit pour endiguer la surpopulation carcérale ou pour réduire la récidive.

Que disent les chiffres ? Que depuis 25 ans, près de 30 000 places de prison ont été construites, un effort immobilier inédit entraînant une hausse de 60 % du parc pénitentiaire. Sans effet cependant sur la surpopulation car dans le même temps, le pays a emprisonné toujours plus et de plus en plus longtemps, sous le coup de politiques pénales essentiellement répressives. Des politiques qui seraient rendues nécessaires par une insécurité grandissante, entend-on dire. Une idée reçue là aussi démentie par la réalité, le taux de criminalité étant globalement stable, les homicides et violences sexuelles ayant même diminué ces dernières années. En France comme ailleurs, la courbe du nombre de personnes détenues n’est pas tant liée à celle de la délinquance qu’aux choix de politiques pénales des gouvernants. Des politiques qui se sont concrétisées dans notre pays par l’allongement de la durée moyenne de détention et par une incarcération massive pour des petits délits, avec une augmentation de plus de 33 % du nombre de détenus condamnés à des peines de moins d’un an de prison en cinq ans.

Surtout, construire plus de prisons, ce n’est pas mieux protéger la société. Au contraire. La prison produit ce qu’elle entend combattre : elle aggrave l’ensemble des facteurs de délinquance en fragilisant les liens familiaux, sociaux ou professionnels, favorise les fréquentations criminogènes, et n’offre qu’une prise en charge lacunaire – voire inexistante – face aux nombreuses problématiques rencontrées par la population carcérale en matière d’addiction, de troubles psychiatriques, d’éducation, de logement, d’emploi, etc. Conséquence : 61 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont réincarcérées dans les cinq ans. Des chiffres qui tombent à 34 et 32 % pour une peine alternative à la prison comme le travail d’intérêt général ou le sursis avec mise à l’épreuve. Tandis que les moyens manquent cruellement aux personnels et aux structures qui assurent l’accompagnement socio-éducatif et l’hébergement des sortants de prisons et personnes condamnées en milieu ouvert, le gouvernement prévoit d’injecter trois milliards d’euros supplémentaires aux cinq milliards déjà engloutis dans l’accroissement et la sécurisation du parc pénitentiaire en une décennie.

Surtout, construire plus de prisons, ce n’est pas mieux protéger la société. Au contraire. La prison produit ce qu’elle entend combattre : elle aggrave l’ensemble des facteurs de délinquance en fragilisant les liens familiaux, sociaux ou professionnels, favorise les fréquentations criminogènes, et n’offre qu’une prise en charge lacunaire – voire inexistante – face aux nombreuses problématiques rencontrées par la population carcérale en matière d’addiction, de troubles psychiatriques, d’éducation, de logement, d’emploi, etc. Conséquence : 61 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont réincarcérées dans les cinq ans. Des chiffres qui tombent à 34 et 32 % pour une peine alternative à la prison comme le travail d’intérêt général ou le sursis avec mise à l’épreuve. Tandis que les moyens manquent cruellement aux personnels et aux structures qui assurent l’accompagnement socio-éducatif et l’hébergement des sortants de prisons et personnes condamnées en milieu ouvert, le gouvernement prévoit d’injecter trois milliards d’euros supplémentaires aux cinq milliards déjà engloutis dans l’accroissement et la sécurisation du parc pénitentiaire en une décennie.

Où s’arrêtera cette fuite en avant carcérale ?

A l’heure où plusieurs de nos voisins européens ferment des prisons, où les Etats-Unis réalisent que l’incarcération de masse les a menés dans une impasse coûteuse et inefficace, la France, elle, fait le choix d’une continuité aux coûts économiques, sociaux et humains exorbitants. Pour lutter efficacement contre l’inflation de la population pénale et carcérale, c’est d’une politique pénale humaniste, ambitieuse et audacieuse, visant à investir massivement dans la prévention, l’accompagnement et le suivi en milieu ouvert, dont notre société a besoin.

Organisations signataires :

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France)

Association national des juges de l’application des peines (ANJAP)

Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP)

Avocats pour la défense des droits des détenus (A3D)

Ban Public

CASP-ARAPEJ (Centre d’action sociale protestant – Association réflexion action prison et justice)

CGT-Insertion Probation

Citoyens et Justice

Emmaüs-France

Genepi

Ligue des droits de l’homme (LDH)

Observatoire international des prisons, section-française (OIP-SF)

Prison Insider

Secours catholique

Syndicat des Avocats de France (SAF)

SNEPAP-FSU

Socapsyleg

Syndicat de la magistrature (SM)

69 375 : c’est le nombre de personnes qui étaient détenues dans les prisons en juillet dernier, la France atteignant ainsi des taux de détention inégalés depuis le 19e siècle. Contraignant 3 à 4 personnes à partager des cellules de 9m2 en maison d’arrêt et autour de 1 500 personnes à dormir chaque nuit sur des matelas posés au sol. Au mépris du principe de l’encellulement individuel et de la dignité des personnes, près de 15 000 personnes sont en « surnombre » et une quarantaine de maisons d’arrêt connaissent un taux d’occupation de plus de 150 %.

Pour y remédier, le gouvernement annonce la construction de 10 000 nouvelles places de prison pour l’horizon 2024. Une réponse ambitieuse et audacieuse ? Non, une vieille recette qui a déjà fait la preuve de son inefficacité et que les gouvernements successifs continuent pourtant de nous servir comme la seule solution pragmatique… restant sourds aux résultats de nombreuses études et statistiques qui la pointent au contraire comme inopérante, que ce soit pour endiguer la surpopulation carcérale ou pour réduire la récidive.

Que disent les chiffres ? Que depuis 25 ans, près de 30 000 places de prison ont été construites, un effort immobilier inédit entraînant une hausse de 60 % du parc pénitentiaire. Sans effet cependant sur la surpopulation car dans le même temps, le pays a emprisonné toujours plus et de plus en plus longtemps, sous le coup de politiques pénales essentiellement répressives. Des politiques qui seraient rendues nécessaires par une insécurité grandissante, entend-on dire. Une idée reçue là aussi démentie par la réalité, le taux de criminalité étant globalement stable, les homicides et violences sexuelles ayant même diminué ces dernières années. En France comme ailleurs, la courbe du nombre de personnes détenues n’est pas tant liée à celle de la délinquance qu’aux choix de politiques pénales des gouvernants. Des politiques qui se sont concrétisées dans notre pays par l’allongement de la durée moyenne de détention et par une incarcération massive pour des petits délits, avec une augmentation de plus de 33 % du nombre de détenus condamnés à des peines de moins d’un an de prison en cinq ans.

Surtout, construire plus de prisons, ce n’est pas mieux protéger la société. Au contraire. La prison produit ce qu’elle entend combattre : elle aggrave l’ensemble des facteurs de délinquance en fragilisant les liens familiaux, sociaux ou professionnels, favorise les fréquentations criminogènes, et n’offre qu’une prise en charge lacunaire – voire inexistante – face aux nombreuses problématiques rencontrées par la population carcérale en matière d’addiction, de troubles psychiatriques, d’éducation, de logement, d’emploi, etc. Conséquence : 61 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont réincarcérées dans les cinq ans. Des chiffres qui tombent à 34 et 32 % pour une peine alternative à la prison comme le travail d’intérêt général ou le sursis avec mise à l’épreuve. Tandis que les moyens manquent cruellement aux personnels et aux structures qui assurent l’accompagnement socio-éducatif et l’hébergement des sortants de prisons et personnes condamnées en milieu ouvert, le gouvernement prévoit d’injecter trois milliards d’euros supplémentaires aux cinq milliards déjà engloutis dans l’accroissement et la sécurisation du parc pénitentiaire en une décennie.

Surtout, construire plus de prisons, ce n’est pas mieux protéger la société. Au contraire. La prison produit ce qu’elle entend combattre : elle aggrave l’ensemble des facteurs de délinquance en fragilisant les liens familiaux, sociaux ou professionnels, favorise les fréquentations criminogènes, et n’offre qu’une prise en charge lacunaire – voire inexistante – face aux nombreuses problématiques rencontrées par la population carcérale en matière d’addiction, de troubles psychiatriques, d’éducation, de logement, d’emploi, etc. Conséquence : 61 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont réincarcérées dans les cinq ans. Des chiffres qui tombent à 34 et 32 % pour une peine alternative à la prison comme le travail d’intérêt général ou le sursis avec mise à l’épreuve. Tandis que les moyens manquent cruellement aux personnels et aux structures qui assurent l’accompagnement socio-éducatif et l’hébergement des sortants de prisons et personnes condamnées en milieu ouvert, le gouvernement prévoit d’injecter trois milliards d’euros supplémentaires aux cinq milliards déjà engloutis dans l’accroissement et la sécurisation du parc pénitentiaire en une décennie.Où s’arrêtera cette fuite en avant carcérale ?

A l’heure où plusieurs de nos voisins européens ferment des prisons, où les Etats-Unis réalisent que l’incarcération de masse les a menés dans une impasse coûteuse et inefficace, la France, elle, fait le choix d’une continuité aux coûts économiques, sociaux et humains exorbitants. Pour lutter efficacement contre l’inflation de la population pénale et carcérale, c’est d’une politique pénale humaniste, ambitieuse et audacieuse, visant à investir massivement dans la prévention, l’accompagnement et le suivi en milieu ouvert, dont notre société a besoin.

Organisations signataires :

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France)

Association national des juges de l’application des peines (ANJAP)

Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP)

Avocats pour la défense des droits des détenus (A3D)

Ban Public

CASP-ARAPEJ (Centre d’action sociale protestant – Association réflexion action prison et justice)

CGT-Insertion Probation

Citoyens et Justice

Emmaüs-France

Genepi

Ligue des droits de l’homme (LDH)

Observatoire international des prisons, section-française (OIP-SF)

Prison Insider

Secours catholique

Syndicat des Avocats de France (SAF)

SNEPAP-FSU

Socapsyleg

Syndicat de la magistrature (SM)

mardi 9 août 2016

Centre de rétention de Rennes : 2 enfants enfermés avec leur mère

«

Redon, le 9 août 2016

Communiqué

Le 5 août 2016, deux enfants de 5 ans et 18 mois et leur mère ont été enfermés au

centre de rétention administrative (CRA) de Rennes. Depuis le 12 juillet 2016 et la

quintuple condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme

quintuple condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme

(CEDH), il s’agit de la septième famille enfermée en rétention.

Arrivée en France, en 2009, la famille a été séparée avec l’expulsion du père en

décembre 2015, vers le Kosovo. Les autres membres de la famille ont été assignés à

résidence à deux reprises, depuis juin. Le 5 août, la police est venue chercher la mère

et ses deux enfants à leur domicile à Port-Brillet (Mayenne) pour les interpeller et les

conduire de force à l’aéroport.

Mme B. a refusé de monter dans l’avion car elle craint de retourner dans son pays. La

préfecture de Mayenne a alors décidé de l’enfermer en rétention avec ses deux enfants

en bas âge.

La section de la Ligue des droits de l’Homme du Pays de Redon rappelle que

l’enfermement des mineurs est une mesure extrêmement grave. Les centres de

rétention sont des lieux particulièrement anxiogènes et traumatisants. Les enfants sont

particulièrement vulnérables à ces violences dans un univers carcéral : barbelés,

cellules, verrous, vidéosurveillance et forte présence policière.

Nous appelons le gouvernement français à ordonner la mise en liberté immédiate de

cette famille, et de tirer toutes les conséquences des arrêts de la CEDH (voir le

communiqué de presse de La Cimade : La France condamnée cinq fois par le CEDH :

l’enfermement des enfants en rétention doit cesser).

La loi doit changer pour mettre fin à l’enfermement en rétention des enfants, y compris

à Mayotte.

Une pétition citoyenne a été lancée en ligne pour soutenir cette famille : Port-Brillet :

une mère menacée d’expulsion"

http://www.lacimade.org/une-mere-et-ses-deux-enfants-de-5-ans-et-18-mois-enfermes-

au-cra-de-rennes/

L.D.H. Section du Pays de Redon Centre social, 5 rue Guy Pabois, 35600 Redon.

Contact: ldhredon@gmail.com 06 81 27 95 33

Redon, le 9 août 2016

Communiqué

Le 5 août 2016, deux enfants de 5 ans et 18 mois et leur mère ont été enfermés au

centre de rétention administrative (CRA) de Rennes. Depuis le 12 juillet 2016 et la

quintuple condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme

quintuple condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme(CEDH), il s’agit de la septième famille enfermée en rétention.

Arrivée en France, en 2009, la famille a été séparée avec l’expulsion du père en

décembre 2015, vers le Kosovo. Les autres membres de la famille ont été assignés à

résidence à deux reprises, depuis juin. Le 5 août, la police est venue chercher la mère

et ses deux enfants à leur domicile à Port-Brillet (Mayenne) pour les interpeller et les

conduire de force à l’aéroport.

Mme B. a refusé de monter dans l’avion car elle craint de retourner dans son pays. La

préfecture de Mayenne a alors décidé de l’enfermer en rétention avec ses deux enfants

en bas âge.

La section de la Ligue des droits de l’Homme du Pays de Redon rappelle que

l’enfermement des mineurs est une mesure extrêmement grave. Les centres de

rétention sont des lieux particulièrement anxiogènes et traumatisants. Les enfants sont

particulièrement vulnérables à ces violences dans un univers carcéral : barbelés,

cellules, verrous, vidéosurveillance et forte présence policière.

Nous appelons le gouvernement français à ordonner la mise en liberté immédiate de

cette famille, et de tirer toutes les conséquences des arrêts de la CEDH (voir le

communiqué de presse de La Cimade : La France condamnée cinq fois par le CEDH :

l’enfermement des enfants en rétention doit cesser).

La loi doit changer pour mettre fin à l’enfermement en rétention des enfants, y compris

à Mayotte.

Une pétition citoyenne a été lancée en ligne pour soutenir cette famille : Port-Brillet :

une mère menacée d’expulsion"

http://www.lacimade.org/une-mere-et-ses-deux-enfants-de-5-ans-et-18-mois-enfermes-

au-cra-de-rennes/

L.D.H. Section du Pays de Redon Centre social, 5 rue Guy Pabois, 35600 Redon.

Contact: ldhredon@gmail.com 06 81 27 95 33

mardi 12 juillet 2016

Communiqué : Placement en rétention de Karwan *, 19 ans

Placement en rétention d’un syrien en vue d’une expulsion en Turquie :

Placement en rétention d’un syrien en vue d’une expulsion en Turquie :Karwan *, 19 ans est actuellement placé en rétention au Centre de Rétention Administrative

(CRA) de Rennes Saint-Jacques. Kurde de nationalité syrienne, il est sur le point d’être

expulsé vers la Turquie.

Il a fui le conflit syrien en septembre 2014 accompagné de ses parents et ses trois jeunes

frères. Après un an et demi passé en Turquie, ils ont pu rejoindre la Grèce. Durant quatre

mois, il a subi les conditions extrêmement précaires des camps de réfugiés grecs. Karwan*

décide alors de tenter sa chance en Allemagne. Se retrouvant face aux frontières fermées des

pays des Balkans, il change d’itinéraire et passe par l’Italie et la France pour finalement

espérer rejoindre le Royaume-Uni.

Le 29 juin 2016, il se fait arrêter par la gendarmerie au port d’Ouistreham, avant de pouvoir

quitter le sol français. La préfecture du Calvados décide d’enfermer Karwan* au centre de

rétention de Rennes pour l’expulser vers la Grèce ou la Turquie en s’appuyant sur un accord

de réadmission passé en 2014 entre l’Union européenne et la Turquie.

Ainsi, la préfecture du Calvados franchit un nouveau seuil en décidant d’expulser en Turquie

une personne en demande de protection internationale sans s’assurer qu’elle ne sera pas

refoulée dans son pays d’origine.

La Ligue des Droits de l’Homme et la Cimade s’inquiètent que la France expulse des exilés

syriens en Turquie, un pays qui ne peut en aucun cas être considéré comme un pays « sûr ».

Rappelons que la Turquie n’a ratifié que partiellement la Convention de Genève et n’examine

que les demandes d’asile des ressortissants européens. Sans parler de l’insécurité qui règne

dans ce pays pour les réfugiés, mais aussi pour les défenseurs des droits de l’Homme.

L.D.H. Section du Pays de Redon Centre social, 5 rue Guy Pabois, 35600 Redon.

Contact: ldhredon@gmail.com 06 81 27 95 33La Ligue des Droits de l’Homme et la Cimade demandent la libération immédiate de cet

exilé syrien et déplorent que la possibilité de déposer une demande d’asile en France ne

lui soit offerte qu’en centre de rétention administrative alors qu’il était arrivé en France

que depuis quelques jours. L’acharnement doit cesser, il n’ajoute que violence et

humiliation aux parcours de ces personnes en quête d’une protection

La Ligue des droits de l’Homme réaffirme son opposition à l’existence même des centres

de rétention administrative. Elle demande la fermeture de ces lieux de tensions, de

violences, de dénis de droits et de dangers de mort. C’est à cela que la Ligue des Droits

de l’Homme oppose le principe de la solidarité, la nécessité de l’accueil et l’urgence de la

régularisation.

*Le prénom a été modifié

samedi 25 juin 2016

Les enfants, ça doit travailler !

le 12 juin, c’était " journée mondiale contre le travail des enfants"

Les chiffres montrent que « l’esclavage » n’a pas disparu, puisque des millions de jeunes sont asservis ou sont forcés à travailler. Ces enfants ont souvent beaucoup de problèmes pour obtenir de l’aide, non seulement parce qu’ils sont jeunes, mais aussi parce qu’ils ne possèdent aucun certificat de naissance ou papiers officiels, et qu’ils sont donc « invisibles » aux yeux des autorités. S’y ajoute la qualité de « réfugié » dans des zones du Moyen Orient, et pas des moindres comme la Turquie, ou d’exilé économique, comme en Afrique de l’Ouest.

Nouvelle source de main d’oeuvre : les réfugiés

En Turquie l’exploration des enfants a pris une autre dimension avec l’arrivée des réfugiés syriens. En 2013, aucun enfant travailleur réfugié n’avait été enregistré dans les cas de décès. Durant les trois dernières années 19 enfants syriens sont décédés au travail. (5 en 2014, 12 en 2015 et 2 en 2016).

De nombreuses organisations internationales de défense et protection des réfugiés, soulignent qu’une « génération perdue » qui n’a pas suffisamment accès à l’habitation, la nourriture et l’enseignement, est en train de grandir au sein des syriens en Turquie, comme dans d’autres pays.

Nous avions abordé ce sujet dans des articles précédents :

H&M : des enfants syriens travaillent chez nos fournisseurs turcs

Le rêve du petit cireur de chaussures

Le travail forcé des enfants syriens

H&M : des enfants syriens travaillent chez nos fournisseurs turcs

Le rêve du petit cireur de chaussures

Le travail forcé des enfants syriens

Ces réalités contredisent totalement les propos des autorités européennes, celles-ci, pour ne pas faire face à leurs responsabilités politiques face à des populations où la xénophobie populiste gangrène les mentalités, considérant la Turquie comme « pays sûr ». A ce titre, elles porteront la responsabilité de « générations paupérisées » qui se retourneront contre la forteresse Europe à moyen terme.

pour l’intégralité de l'article : UN article de KEDISTAN :

pour l’intégralité de l'article : UN article de KEDISTAN :

lundi 20 juin 2016

Projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes : construire et respecter la démocratie

Le gouvernement a décidé d’organiser une consultation des électeurs de Loire-Atlantique, qui aura lieu le dimanche 26 juin. Les électeurs auront à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Etes-vous favorable au projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? ».

Le gouvernement a décidé d’organiser une consultation des électeurs de Loire-Atlantique, qui aura lieu le dimanche 26 juin. Les électeurs auront à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Etes-vous favorable au projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? ».

La LDH ne s’est pas prononcée sur l’opportunité de la construction de ce nouvel aéroport et ne se prononcera donc pas sur la réponse à apporter à la question posée par cette consultation. Elle considère, en effet, qu’une telle décision ne relève pas de son mandat ; elle entend, en revanche, donner son avis sur la procédure qui y a conduit.

Décider, aujourd’hui, de consulter les citoyennes et les citoyens, c’est dire que la procédure antérieure, pourtant présentée par le gouvernement comme satisfaisante, ne l’était pas. La démocratie se nourrit du débat public. Elle ne peut se limiter à la prise de décision des élus ou aux affirmations des experts. Tout particulièrement en ce qui concerne les grands projets. Manifestement, dans ce cas précis, comme dans beaucoup d’autres, les mécanismes de consultation et de débat ne répondent pas aux besoins d’un dialogue et d’une consultation réelle et non purement formelle.

L’attitude du gouvernement qui provoque une autre expertise, démentant partiellement le projet initial, la poursuite des procédures d’expulsion en même temps que l’on appelle les citoyens et les citoyennes aux urnes, la circonscription restreinte de la consultation alors que le projet est présenté comme d’intérêt régional, tout cela conduit à penser que le résultat de cette consultation ne suffira pas à légitimer la décision qui sera prise ensuite, quel qu’en soit le sens. Au-delà du cas d’espèce, c’est l’ensemble du processus qui amène à décider de tel ou tel grand projet qui doit être profondément revu. La transparence des projets, la diffusion des expertises et le débat contradictoire autour d’elles, l’information et la consultation effective des populations concernées doivent accompagner la décision des élus. Sans cela, les formes de la démocratie auront été, sans doute, respectées, mais pas l’esprit de celle-ci, qui seul permet l’adhésion la plus large.

La LDH regrette qu’une telle démarche n’ait pas été mise en œuvre et ne soit toujours pas à l’ordre du jour, pour ce projet comme pour les autres.

La Ligue des droits de l’Homme appelle les pouvoirs publics à construire le dialogue sur le fondement d’informations complètes et de la participation du public à celui-ci, afin de pouvoir faire des choix conformes à l’intérêt général. Elle appelle les citoyens et les citoyennes à s’emparer de ce débat, dont cette consultation ne peut être qu’un des éléments.

jeudi 16 juin 2016

L'Unicef dénonce l'exploitation des migrants mineurs dans les jungles françaises

Violés, contraints de se prostituer, de voler, d’accomplir des corvées quotidiennes dans les camps ou d’aider à faire monter des migrants dans les camions… Les mineurs non accompagnés qui campent à Calais (Pas-de-Calais), Grande-Synthe (Nord) et dans cinq petites « jungles » voisines sont la proie des passeurs. Signataire de la Convention internationale des droits de l’enfant, la France leur doit pourtant assistance et protection.

Trois sociologues ont passé quatre mois sur le littoral de la Manche et dans le Calaisis, explorant les campements jusqu’à Cherbourg (Manche). Ils y ont réalisé des entretiens approfondis avec 61 jeunes venus seuls d’Afghanistan, d’Afrique subsaharienne, d’Egypte, de Syrie ou du Kurdistan.

Commandé par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), leur travail permet de comprendre qui sont ces quelque cinq cents enfants et adolescents (dont douze ont moins de 14 ans et trois moins de 12 ans), comment ils sont arrivés et dans quelles conditions ils survivent.

Sur le littoral du nord de la France, la situation est extrêmement difficile. « Pour trouver une place à Norrent-Fontes [Pas-de-Calais] ou à Steenvoorde dans le département du Nord [deux des petits campements plus “humains” que Calais], le “droit d’entrée” est de 500 euros », dit Alexandre Le Clève, un des auteurs de l’enquête. A Calais, certains jeunes Afghans paieraient aussi 100 euros comme droit d’entrée pour obtenir une place et la protection d’un passeur.

Cinq euros la passe

Les chercheurs ont mis au jour le système qui permet aux mineurs désargentés de s’installer malgré tout dans un campement et de passer au Royaume-Uni. « Les entretiens avec les jeunes filles éthiopiennes, érythréennes ou kurdes ont permis d’identifier un échange de services sexuels contre la promesse d’un passage outre-Manche ou en vue d’accéder à certains terrains », rapporte Olivier Peyroux, coauteur de l’enquête.

jeudi 2 juin 2016

Continuer à Grande-Synthe. Retourner à Calais

Des nouvelles d'Utopia 56

Comme vous le savez, nous sommes depuis début mars sur le camp de Grande-Synthe, le premier camp en France aux normes du HCR. Depuis le début, nous avons soutenu ce projet, porté par la mairie et Médecins Sans Frontières, dans l'idée que sa réussite permettrait de créer un précédent, voire un modèle pour un accueil digne des migrants.

Hier, Anne Hidalgo, maire de Paris, a annoncé la création d'un camp sur le modèle de celui de Grande-Synthe. Nous avions rencontré ses équipes il y a quelques semaines et nous nous réjouissons de cette nouvelle initiative.

Son annonce intervient après que, lundi, l'État a repris la gestion du camp de Grande-Synthe. Et beaucoup se posent la question de ce que nous allons faire maintenant.

Nous allons continuer à nous investir à Grande-Synthe où les bénévoles d'Utopia 56 sont toujours aussi nécessaires pour s'occuper de la laverie, des cuisines collectives, des distributions, du nettoyage etc.

Par ailleurs, une partie des bénévoles va retourner à Calais où la situation s'est nettement dégradée au cours des derniers mois.

Nous vous invitons à lire le communiqué publié à l'occasion de la visite de Bernard Cazeneuve à Grande-Synthe et à consulter les témoignages de bénévoles qui racontent comment ça se passe sur le terrain.

Communiqué le 30 mai 2016

FIERS, INDÉPENDANTS, VIGILANTS,

LES CITOYENS EUROPÉENS RESTENT MOBILISÉS AVEC UTOPIA 56

Notre association a organisé 2700 journées de bénévolat par mois sur ce camp et continue à le faire.

Nous sommes fiers d'avoir participé à l'ouverture du premier camp en France, qui traite les réfugiés comme des êtres humains et les accueille de façon digne. Nous sommes particulièrement fiers des bénévoles qui ont travaillé jour et nuit pour aider à passer favorablement la commission de sécurité du 25 mars.

Nous remercions la mairie de Grande-Synthe et Médecins Sans Frontières d'avoir donné aux associations citoyennes la place qu'elles méritent dans ce projet. Les associations sont indépendantes et resteront vigilantes à la façon dont seront traités les réfugiés ici.

En effet, nous nous posons des questions sur l'avenir du camp. La convention signée aujourd'hui par l'État comporte des zones d'ombre. Comment empêcher les nouveaux arrivants de s'installer ? Comment envisager la fermeture totale du camp alors que la crise migratoire en Europe ne fait que s'amplifier ? L'État et les associations chargées d'appliquer la politique de l'État seront-ils capables de gérer sans la brutalité que l'on voit à Calais ?

Les familles qui viennent ici veulent passer en Angleterre et n'iront pas en CAO. Quelle alternative si le camp est fermé ? Retourner dans la boue ? Soyons réalistes !

Ce camp devait être "un quartier normal de Grande Synthe", nous avait dit Damien Carème. Nous espérons que promesse sera tenue et que le camp restera libre d'accès pour les réfugiés.

Enfin, nous en profitons pour lancer un nouvel appel aux dons et à bénévolat, sur le site Utopia 56.com. Les réfugiés ont besoin de nous et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. L'Etat pense, à tort, que l'opinion publique n'est pas prête à accueillir dignement les réfugiés en respectant leurs rêves d'avenir.

Damien et le shaker émotionnel

Un jour, on se lève de son canapé...

Crise des réfugiés, ou des politiques d’asile ?

Qu’est-ce qu’un réfugié ? Comment le distinguer du migrant ou du demandeur d’asile ? Comment ces notions ont-elles évolué au cours du XXe siècle ? La sociologue Karen Akoka revient sur le travail institutionnel de distinction entre bon et mauvais réfugié pour éclairer l’actuelle « crise » des migrants en Europe.

« Crise des réfugiés », « crise des migrants » : ces expressions dont on ne compte plus les occurrences dans les médias comme dans les discours publics sous-entendent que nous assisterions à une augmentation exponentielle du nombre d’étrangers arrivant en Europe qui mettrait en danger ses équilibres économiques et sociaux. Pudiquement cachée derrière le terme flou de « crise », l’idée d’un trop-plein inédit s’est ainsi largement imposée malgré l’importante production scientifique qui montre, toutes disciplines confondues, à quel point cette image est fausse.

Sont ainsi ignorés les travaux sur « l’urgence démographique » de l’Union européenne (UE) montrant que son déficit démographique est tel que l’arrivée d’un million de migrants chaque année pendant 50 ans pourrait à peine le compenser ; que le million d’arrivées clandestines dans l’UE en 2015 correspond à seulement 0,2% de sa population ; que les chiffres sur l’augmentation des entrées clandestines produits par Frontex [1] (dont les budgets ont triplé en quelques années) reflètent en partie l’augmentation de sa propre activité ; que seules les entrées en Europe et non les sorties sont généralement comptabilisées alors que près de la moitié des migrants quittent leur pays d’accueil dans les cinq ans qui suivent leur arrivée ; qu’il n’y a non seulement pas de corrélation avérée entre chômage et migrations mais que ces dernières représentent bien souvent une contribution économique non négligeable [2] ; qu’historiquement les nations européennes (la France la première) sont des pays d’immigration construits par le brassage de ses populations ; que laisser les exilés s’entasser au Liban, en Turquie ou en Jordanie constitue une bombe à retardement source de futurs conflits et de déséquilibres géopolitiques graves…

C’est pourtant autour de ce cadrage erroné d’un « trop plein » que les pouvoirs publics élaborent leurs « solutions » aussi variées dans leurs formes qu’analogues dans leur objectif : réduire le nombre de migrants. Si ces « solutions » essuient ici ou là des critiques, que ce soit pour leur manque de réalisme (agir sur les causes de départ), d’efficacité (dissuader les migrants de venir) ou d’humanité (généraliser les expulsions), l’une d’elle réunit en revanche une large unanimité, autant en raison de son acceptabilité morale que de sa supposée faisabilité : faire le tri entre réfugiés et migrants.

Au nom d’un impératif de réduction du nombre sont donc distingués ceux qui fuiraient pour des raisons politiques et seraient individuellement menacés (regroupés sous le terme de réfugiés et que l’Europe se devrait d’accueillir) et ceux qui seraient partis pour des raisons économiques (regroupés sous le terme de migrants) et que l’Europe pourrait refouler.

Bien que rarement questionnée, cette distinction entre migrants et réfugiés est pourtant loin d’aller de soi. Contrairement à une idée profondément ancrée, il n’existe pas de réfugié en soi que les institutions compétentes pourraient identifier pour peu qu’elles soient indépendantes ou en aient les moyens. Le réfugié est au contraire une catégorie qui se transforme sans cesse, au fil du temps, au gré des priorités politiques et des changements de rapports de force.

Pour saisir à quel point la catégorie de réfugié est un construit et n’a ni réalité objective ni neutralité, il convient de mobiliser l’histoire. En se penchant sur les transformations des définitions du réfugié [3] autant que sur les différentes interprétations auxquelles une même définition a quelquefois pu donner lieu, on voit qu’elles en disent bien plus long sur les sociétés qui les élaborent et les mettent en œuvre que sur les individus qu’elles sont censées désigner.

De la variabilité des définitions…

Le terme « réfugié » n’est apparu que tardivement dans la langue française. D’abord en tant que participe passé (fin XVe siècle) il n’est employé comme substantif et au pluriel (les réfugiés) qu’au XVIIIe et reste réservé jusqu’au XIXe aux huguenots qui avaient été contraints de fuir suite à la révocation de l’édit de Nantes en 1685. Pourtant d’autres groupes tels que les juifs et les maures d’Espagne avaient eux aussi précédemment (XVe siècle) été chassés à cause de leur religion.

Plus tard, sous la Monarchie de Juillet, il désigne exclusivement les étrangers ayant quitté leur pays à la suite d’événements politiques qui reçoivent des subsides de l’État, non ceux pouvant subvenir à leurs propres besoins. Ce cadrage du « problème » des réfugiés sous l’angle de la distribution de l’argent public s’inscrit, comme le montre Gérard Noiriel, dans le contexte d’un État libéral qui fait des fonctions de maintien de l’ordre et de charité un outil central de la gestion de classes laborieuses identifiées comme dangereuses [4].

Plus tard encore, dans les années 1920, le terme, entré dans le droit international, ne s’applique qu’aux ressortissants de certains groupes nationaux, en particulier les Russes. Quelles que soient les raisons de leur départ (une majorité fuit la famine), tous ceux qui quittent la Russie devenue bolchévique se voient collectivement reconnaître le statut de réfugié : l’enjeu principal est alors pour l’Europe occidentale l’endiguement de la révolution russe. Par contraste, les Espagnols ou les Italiens qui fuient les régimes fascistes de leur pays au même moment ne sont pas visés par ce statut et ne peuvent donc y prétendre. Pour le cas italien, comme le montre Bruno Groppo, c’est en partie parce que Mussolini y veille dans les instances internationales. Le contexte y est également pour beaucoup : durant la période des années 1920 l’antifascisme n’est pas encore un thème politique structurant. Quand il le devient, dans les années 1930 ce n’est guère l’Italie mais la France elle-même et l’Allemagne qui sont objet d’inquiétudes et d’attention [5].

mardi 31 mai 2016

La liberté d’expression est un droit fondamental

Depuis que l’infraction pour apologie du terrorisme a été retirée de la loi sur la presse de 1881 pour être transférée dans le Code pénal, les inculpations se sont multipliées, souvent en comparution immédiate, et ont fait l’objet de condamnations très sévères.

Jean-Marc Rouillan, cofondateur d’Action directe, condamné pour assassinats et en liberté conditionnelle depuis 2012, fait aujourd’hui l’objet de poursuites pour avoir tenu, dans une interview, des propos présentés comme une apologie publique de terrorisme. Il sera jugé le 1er juin.

Quelle que soit l’appréciation que l’on ait sur ces propos et sur leur pertinence, ils relèvent du libre débat et ne peuvent être considérés comme une apologie des actes de terrorisme. En engageant ces poursuites, le parquet ne demande pas de sanctionner une apologie, il tente d’interdire une opinion dont il déforme sciemment le sens. Si l’on suit le parquet dans sa volonté de limiter la liberté d’expression aux seules opinions convenues, choquer ou critiquer deviendra bientôt un délit.

La liberté d’expression est un droit fondamental, c’est pourquoi les poursuites contre Jean-Marc Rouillan doivent être abandonnées.

Pourquoi appelle-t-on si souvent les femmes de pouvoir par leur prénom ?

Ministres, journalistes, dirigeantes d'entreprises… Aucun milieu n'échappe à cette habitude d'effacer le nom de famille des femmes, aussi puissantes soient-elles.

Explications

Cherchez l'erreur dans ce titre, en une du Parisien, lundi 30 mai : "Vanessa remplace Léa chez Ruquier". Les chroniqueuses Léa Salamé et Vanessa Burggraf ont mystérieusement perdu leur nom de famille, tandis que l'animateur Laurent Ruquier conserve son patronyme. Une maladresse ? Non, l'habitude, dans les médias notamment, de nommer les femmes, politiques, journalistes, et plus généralement médiatiques, par leur seul prénom. Comment expliquer cette tendance persistante ? Par sexisme ordinaire.

Martine (Aubry), Najat (Vallaud-Belkacem), Ségolène (Royal)… Les noms de familles des femmes politiques tendent à disparaître, dans nombre de médias. Sandrine Rousseau, porte-parole d'EELV, appelle cela le "paternalisme bienveillant". Dans un entretien à Libération, l'auteure d'un Manuel de survie à destination des femmes en politique (éd. Les Petits matins), explique qu'appeler une femme politique par son prénom s'inscrit dans cette forme de sexisme qui consiste à complimenter le physique, à juger le style vestimentaire ou à préciser le nombre d'enfants et la situation conjugale des femmes avant de s'intéresser à leur CV.

lundi 30 mai 2016

Respecter l’indépendance de la justice et la présomption d’innocence

Les poursuites intentées contre quatre personnes en raison de l’incendie d’une voiture de police sont inquiétantes. Si le fait lui-même est parfaitement répréhensible, tout le monde s’accorde à considérer qu’il n’existe aucune preuve matérielle qui montre l’une des personnes poursuivies en train de commettre cette agression. Seuls des éléments de personnalité et de « renseignements » justifieraient ces mises en examen. Si, à ce jour, le juge de la liberté et de la détention a refusé la mise en détention de trois des quatre personnes poursuivies, l’appel du parquet montre la volonté de ce dernier, comme du ministre de l’Intérieur, de suivre certains syndicats de police dans leur mépris de l’indépendance de la justice et de la présomption d’innocence.

La LDH appelle à respecter pleinement ces principes.

La LDH appelle à respecter pleinement ces principes.

Communiqué LDH

Paris, le 30 mai 2016

mercredi 25 mai 2016

POUR MAYOTTE : arrêt des violences, rétablissement de l'Etat de droit

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous comme des idiots

(Martin Luther King)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour l'arrêt des violences et le rétablissement de l'Etat de Droit à Mayotte

En dépit des alertes lancées, la situation à Mayotte n'a cessé de se dégrader ces derniers mois, mettant gravement en cause l'Etat de droit. Cette situation appelle désormais une réaction unanime et forte de la part de la société civile et des autorités responsables.

Dans une impunité qui semble totale jusqu'ici, on constate en effet à Mayotte que des exactions violentes et répétées, annoncées à l'avance, sont commises par des "collectifs" de villageois, prétendant se faire justice, à l'encontre d'habitants, en raison de leur origine réelle ou supposée. Plus de 1000 personnes, dont de nombreux enfants ont ainsi été chassés de leurs habitations et jetés de vive force à la rue, au su et au vu des forces de l'ordre, dans ces opérations de "nettoyage".

Indépendamment des complexités et contradictions d'un contexte historique qui perdure au sein de l'archipel des Comores, rien ne saurait justifier de telles violations des droits humains.

Les organisations signataires dénoncent avec force, les expulsions forcées visant sans distinction des « étrangers » d'origine comorienne. De telles pratiques sont totalement incompatibles avec les valeurs et règles de la République qui n'existe pleinement que dans le respect des libertés, de l'égalité et de l'universalité des droits.

La Réunion est particulièrement concernée au titre de la solidarité indianocéanique et à raison des menaces que la poursuite de ces violences ferait peser sur la cohésion sociale réunionnaise.

Face à l'urgence et afin de mettre un terme rapide à ces exactions insoutenables, les organisations signataires représentatives de la société civile réunionnaise, entendent agir de concert, en vue d'obtenir des mesures immédiates.

- Nous demandons à toutes les forces vives de la société mahoraise de contribuer positivement à l'apaisement, en s'appuyant sur les valeurs d'humanité et de fraternité;

- Nous demandons spécialement aux autorités traditionnelles et aux élus de la République à Mayotte, non seulement d'éviter toute expression pouvant s'assimiler à des appels à la haine, mais de condamner publiquement tout recours à la violence;

- Nous demandons aux autorités de la République de prendre toute mesure immédiate pour rétablir l'état de Droit et donner une suite judiciaire aux actes commis.

- Nous demandons aux plus hautes autorités françaises et comoriennes, d'assumer dans toutes leurs dimensions concrètes, leurs responsabilités, les appelant à créer les conditions d'un dialogue authentique pour une nécessaire coopération permanente.

Les associations signataires entendent poursuivre leur action concertée en vue d'obtenir des résultats concrets en matière de sécurité et de paix sociale à Mayotte et de contribuer à un avenir humain dans l'Océan Indien.

Nous appelons tous les réunionnais, au-delà de leur confession ou opinion, et spécialement les responsables associatifs, civils et politiques, à se joindre à nous pour exprimer une commune solidarité réunionnaise face à la crise que traverse Mayotte. Nous les invitons dans cet esprit à participer à un rassemblement sur le Parvis des Droits de l’Homme le samedi 28 mai à 11H00.

- Pour l’arrêt immédiat des violences collectives à Mayotte ;

- Pour le rétablissement de l’état de droit dans l’Île;

- Pour une paix sociale durable à Mayotte;

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.» (Matin Luther King)

Saint-Denis, le 24/05/2015

Les organisations signataires : Association Hamahamet Comores Réunion (HCR), CRAN, FCPE974, CIMADE Réunion, AMR, GENERATION YAKWELI, LDH Réunion

Rennes : Monsieur Bernard récidive

Monsieur Bernard est l'heureux propriétaire de biens immobiliers qu'il loue à la préfecture de Rennes pour y loger les familles assignées à résidence en attente d'expulsion. Honorable gagne-pain, non ? Il collabore d'ailleurs avec zèle avec les autorités qui, n'en doutons pas, sont flattées de s'appuyer sur un tel collaborateur.

Monsieur Bernard récidive

Depuis 2013, la préfecture d'Ille et Vilaine loue des appartements à un propriétaire privé à La Guerche de Bretagne pour héberger des migrants. "C'est un lieu d'hébergement temporaire pour les familles en voie d'expulsion" précisait Claude Fleutiaux, l'ex-secrétaire général, autrement dit un lieu dédié à l'assignation à résidence. Ce lieu accueille également depuis octobre 2015 les exilés de Calais qui ont renoncé à leur rêve d'Angleterre pour quelques semaines de répit (CAO).

Plus qu'un simple logeur...

Celui que les locataires nomment "Monsieur Bernard" et son épouse sont les heureux propriétaires de cette résidence. C'est une activité très lucrative pour ce couple de retraités, dont le business tourne à plein régime depuis que leur bien est recyclé pour l'accueil des migrants. Ne ne se contentant pas d'empocher les loyers, le taulier se comporte parfois comme un fonctionnaire zélé de la préfecture. En janvier 2014, il avait déjà adressé une lettre de dénonciation à la préfecture et la gendarmerie (en pj) concernant une famille qu'il hébergeait.

Mardi 10 mai, Monsieur Bernard s'est présenté à 16h, à l'école primaire Guillevic de Rennes. Il a informé la directrice qu'il était mandaté par la préfecture pour récupérer deux enfants afghans, afin de les conduire dans leur nouveau logement à La Guerche... Il était d'ailleurs en possession de l'assignation à résidence notifiée le matin même par la préfecture à la famille.

La mère de famille est alors arrivée, accompagnée de ses deux aînés (l'un scolarisé au Collège des Hautes Ourmes, le second au lycée Jean Jaurès) et d'un interprète. Selon une enseignante, "elle était d'évidence bouleversée" en comprenant qu'elle devait suivre cet homme avec ses quatre enfants.

Le parcours de la famille A.

Suite à l'assassinat de son mari, Madame A. a fui l'Afghanistan avec ses 4 enfants. Elle est arrivée en France en février 2016 après un long périple migratoire. Ils ont engagé une demande d'asile, mais la préfecture leur a notifié une réadmission vers l'Allemagne, pays par lequel ils avaient transité. C'est dans le cadre de cette procédure, que Madame A. a été convoquée à la préfecture mardi matin.

Alors que ses 4 enfants sont scolarisés à Rennes, Madame A. ne souhaite pas repartir en Allemagne. Elle a d'ailleurs refusé de signer la décision afin de montrer son refus. Pour éviter un risque de fuite, la préfecture a donc décidé d'assigner cette famille à résidence à la Guerche, avec l'obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie.

mardi 24 mai 2016

Contre la loi travail « et son monde », le mois de juin promet d’être chaud

La "convergence des luttes" est-elle en marche ? Malgré la répression, la contestation s’installe dans la durée et gagne en intensité. Aux côtés de Nuit debout, des étudiants et lycéens, de nouveaux secteurs entrent en action.

Le recours à l’article 49-3 de la Constitution n’a pas mis un coup d’arrêt au mouvement social contre la loi El-Khomri, bien au contraire. Jeudi 19 mai, septième journée nationale de mobilisation depuis le 9 mars, les cortèges étaient bien fournis [1] un peu partout en France, plus que lors des deux journées précédentes, et les participants ont affiché une détermination renforcée par l’inflexibilité du pouvoir.

Aux côtés des étudiants et lycéens, toujours aussi actifs, et du mouvement Nuit debout qui persiste à occuper les places, la nouveauté de la semaine est venue des grèves et actions de blocages menées par les salariés dans plusieurs secteurs stratégiques de l’économie, et qui promettent de s’inscrire dans la durée.Le tournant fait notamment suite à un durcissement de la position de la CGT, mise sous pression par sa base et excédée par le recours au 49-3. La centrale de Montreuil était jusqu’ici restée plus mesurée, au regard des mouvements de jeunesse et du syndicat Solidaires qui appelaient à une généralisation des grèves reconductibles depuis plusieurs semaines. Suivant un appel conjoint de la CGT Transports et de Force ouvrière (FO), les routiers sont entrés en action à partir du 16 mai, participant à de nombreuses actions de blocage un peu partout sur le territoire, en particulier sur des sites industriels, des raffineries et des dépôts de carburant.

Dans les raffineries, « plus vite et plus fort qu’en 2010 » ?

Dans certaines villes comme Le Havre, place forte du mouvement syndical bloquée durant plusieurs jours, ou Saint-Nazaire, des actions ont été menées avec les salariés des ports et des docks, très remontés eux-aussi. Une première série de grèves et de blocages ont visé les raffineries et dépôts pétroliers, entraînant des mesures de rationnement du carburant dans une dizaine de départements. Vendredi, la CGT-Pétrole entendait durcir encore le mouvement, appelant « à ce que les raffineries arrêtent leurs installations de production de produits pétroliers ». Le mouvement semble prendre rapidement, « plus vite et plus fort qu’en 2010 » selon Sébastien Varagnol, responsable CGT sur le site pétrochimique de Lavéra dans le Sud-Est de la France, joint par Regards.De fait, dans le courant du week-end, les salariés des raffineries de Gonfreville-l’Orcher près du Havre, de Feyzin près de Lyon et de Donges en Loire-Atlantique avaient voté l’arrêt des installations, un processus qui prendra plusieurs jours [2]. Toujours près du Havre, la raffinerie ExxonMobil de Notre-Dame-de-Gravenchon était bloquée en fin de semaine, tandis que celle de Grandpuits en Seine-et-Marne a stoppé ses expéditions, de même que deux des trois raffineries du site pétrochimique de l’étang de Berre près de Marseille, où le personnel est en grève et sur le point, là-aussi, de stopper les installations. Ce sont donc, au total, au moins cinq des huit raffineries françaises qui sont aujourd’hui engagées sur la voie d’un arrêt de leur production. « On ira jusqu’à la pénurie », prévient Sébastien Varagnol.

Les cheminots en embuscade

Les regards sont aussi tournés vers le mouvement des cheminots, mobilisés contre une réforme globale des conditions de travail de leur secteur, mais aussi contre la loi travail. Étudiants, lycéens et militants de Nuit debout appellent à une "convergence des luttes" depuis plusieurs semaines, comptent beaucoup sur une éventuelle entrée en grève reconductible des agents de la SNCF, et leur ont signifié leur soutien par plusieurs actions communes. Les cheminots ont bel et bien franchi un cap cette semaine, avec le préavis de grève déposé par la fédération CGT du secteur, appelant les agents à débrayer 48 heures par semaine, chaque mercredi et chaque jeudi.

dimanche 22 mai 2016

« La doctrine de maintien de l’ordre a changé. L’objectif est maintenant de frapper les corps »

Pierre Douillard-Lefèvre a été mutilé par un tir de lanceur de balle de défense (LBD) en 2007 quand il était lycéen. Aujourd’hui étudiant en sciences sociales, il vient de publier un essai édifiant sur l’armement répressif du maintien de l’ordre : L’Arme à l’œil, aux éditions Le Bord de l’eau. Il a été"interdit de séjour" le 17 mai à Nantes. Pierre Douillard-Lefèvre

Reporterre — À Rennes, le 28 avril dernier, un étudiant de 20 ans a perdu l’usage de l’œil gauche, atteint par le tir d’un lanceur de balle de défense (LBD) [1]. La presse parle de « nouvelle arme ». Pourtant ce fusilla suite à balles de plastique dur n’a rien de nouveau.

Pierre Douillard-Lefèvre — J’ai moi même perdu un œil suite à un tir de cette arme dans une manifestation lycéenne, en 2007. Il y a presque dix ans... Il y a des journalistes mal informés, mais il y a aussi une stratégie d’enfumage savamment orchestrée par la police. Dans un premier temps, comme dans d’autres affaires de blessures par LBD, les autorités utilisent le conditionnel, disent qu’on n’est pas sûr, que la blessure pourrait provenir d’une pierre lancée par les manifestants eux-mêmes... Lors de la manifestation contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes le 22 février 2014, trois personnes ont été visées à l’œil et éborgnées. La justice a classé sans suite leurs plaintes, avançant que les faits n’étaient pas clairement établis, ajoutant : « la nature exacte du projectile n’a pu être déterminée, ou nous n’avons pas d’auteur identifié »...

Il y a aussi un paramètre de classe sociale : ces balles en caoutchouc existent depuis plus de vingt ans dans l’armement de la police mais n’ont d’abord servi que dans les quartiers populaires, ne s’attaquant aux manifestants qu’à partir de 2007. Dès 1998, un père de famille de Villiers-sur-Marne, Alexis Ali, perd un œil, touché par un tir de Flash-Ball, la première génération de ces armes, moins précise et moins puissante que le LBD. Mais on entretient la confusion, on parle toujours de Flash-Ball alors que la version améliorée, le Flash-Ball « Super Pro », n’est plus utilisée. Le déficit d’information est organisé.

Avec l’usage massif de gaz lacrymogènes contre le mouvement opposé à la loi travail, les tirs de LBD, les grenades de désencerclement lançant des nuées de petits projectiles, assiste-t-on à un tournant de l’armement du maintien de l’ordre, ou est-ce une continuité ?

Le « maintien de l’ordre à la française » s’inscrit dans une séquence qui suit le traumatisme de Mai-68 et de la mort de Malik Oussekine, en 1986. Jusqu’alors, la doctrine était de refouler la foule, de la maintenir à distance. Le tournant a été pris par Claude Guéant, alors directeur général de la Police nationale, qui a équipé en 1995 les policiers de Flash-Ball. Le nouvel objectif est de frapper les corps. Cela a redonné aux policiers l’habitude de tirer, d’ouvrir le feu. On retrouve la logique à l’œuvre pour la répression de Fourmies, en 1891, où la troupe avait tué huit ouvriers par balles, ou contre la grèves des mineurs en 1948 quand le ministre socialiste Jules Moch a donné l’ordre aux Compagnies républicaines de sécurité (CRS), récemment créées, de tirer sur les ouvriers, faisant deux morts dans la Loire, un dans le Gard.

jeudi 19 mai 2016

Dialogue inattendu entre policiers et manifestants de Nuit debout 19 mai

| Alexandre Langlois, secrétaire général de la CGT Police, dialogue avec des participants à Nuit debout |

19 mai 2016 / par Emilie Massemin (Reporterre)

Mercredi 18 mai, alors que la manifestation « contre la haine anti-flic » rassemblait place de la République les principaux syndicats des forces de l’ordre, un étonnant dialogue s’est noué entre deux policiers de la CGT Police et des participants de Nuit debout. Regards croisés sur les violences en manifestation.

Leurs drapeaux rouges passent presque inaperçus au milieu des étendards bleus d’Alliance, syndicat majoritaire de la police nationale, déployés mercredi 18 mai de 11 h à 14 h place de la République. On ne les entend pas pas quand Jean-Claude Delage, secrétaire général du premier syndicat policier, évoque la « chienlit » des « groupes ultra-radicalisés violents » sous de bruyants applaudissements.

La manifestation « contre la haine anti-flic » organisée par le syndicat Alliance

Peu après 14 h, Axel Ronde, secrétaire général de la CGT Police Île-de-France, et Alexandre Langlois, secrétaire général de la CGT Police, s’éclipsent de l’esplanade soigneusement bouclée par des barrières pour aller à la rencontre de participants à Nuit debout, devant le boulevard de Magenta. « Ils ont pris contact avec nous pour nous demander si on voulait bien les rencontrer, explique à Reporterre M. Ronde. Nous avons répondu oui, évidemment. Nous imaginions ce rassemblement comme un moment de rencontre entre policiers et citoyens. »

Ça n’a pas été le cas. Triple contrôle policiers pour accéder à l’espace enclos autour de la statue, passants et journalistes sans carte de presse refoulés... « Comment Michel Cadot, le préfet de police de Paris, a-t-il pu autoriser un rassemblement policier dans ce lieu ?, s’insurge un homme aux longs cheveux gris. C’est à nous, nous l’occupons depuis des semaines ! ». « C’est une privatisation de l’espace public. En parallèle, le collectif Urgence notre police assassine a été interdit de rassemblement », critique un autre. « C’était une provocation », estime un troisième. La présence sur la place de la députée (Front national) du Vaucluse Marion Maréchal-Le Pen et de son collègue Gilbert Collard, député (FN) du Gard, ne passe pas : "Vous vous rendez-compte que ce rassemblement s’apparente à un meeting du Font national ? "

mardi 17 mai 2016

"La Nasse" nouveau dispositif de maintien de l'ordre

"Ce dispositif de maintien de l’ordre est surtout connu sous le terme anglais de kettle (« bouilloire ») ou kettling, la technique étant particulièrement prisée par la police de Sa Majesté."

Libération, 3 mai 2016

Malgré les discours plaintifs des syndicats policiers concernant les ordres peu clairs, voire contradictoires, qu’ils recevraient, on peut noter depuis le début du mouvement contre la loi travail, en tout cas à Paris, une volonté de roder un dispositif de maintien de l’ordre relativement nouveau à cette échelle en France : le kettling (ou la « nasse »). A plusieurs reprises, lors des manifestations, les unités de maintien de l’ordre (CRS ou Gendarmes mobiles) ont essayé d’encercler les manifestants. L’idée est ici d’isoler tout ou partie du cortège, afin éventuellement de l’immobiliser, d’arrêter certains de ses membres ou de provoquer sa dispersion au compte-goutte. Cette technique n’est pas née soudainement dans l’esprit retors de quelque stratège policier. Elle avait été expérimentée préalablement en France, dans des contextes différents (des rassemblements non-déclarés sur des places), comme lors du mouvement contre la réforme des retraites en 2010 à Lyon, ou lors de la mobilisation contre la COP21 (sous état d’urgence) en novembre dernier. Surtout, il s’agit d’une technique déjà utilisée par la police à l’étranger, notamment en Angleterre (où l’on a déjà vu des "nasses" durer près de 9h) ou au Canada (où l’on a déjà vu la police interpeller plus de 500 manifestants d’un coup).

Concernant le mouvement présent à Paris, la manoeuvre a été effectuée une première fois (et a partiellement réussi) le 5 avril. Ce matin-là, la manifestation lycéenne partie de Nation, avait été le théâtre de heurts impliquant les forces de police - qui avaient pris l’habitude de se positionner en grappes sur les côtés du cortège. Assez rapidement ces unités ont violemment chargé la manifestation, non pas dans le but de la disperser (avec des gaz lacrymogènes par exemple), mais au contraire pour « tasser » une partie des manifestants sur un côté de la rue, afin d’encercler une centaine de personnes (composant la partie certainement considérée comme la plus virulente du cortège). Une partie des personnes enfermées a réussi à s’enfuir en grimpant sur le toit d’un bâtiment en chantier. Les autres ont été maintenues encerclées. Le reste du cortège a été violemment incité à poursuivre sa route, et plus tard les policiers ont procédé à la dispersion du groupe encerclé, au compte-goutte ; une partie étant emmenée dans des cars de police (principalement pour vérification d’identité).

La manoeuvre a été réitérée le 12 avril contre une manifestation sauvage de quelques centaines de personnes, partie (la nuit) de la place la République en direction du commissariat du 2e. Cette fois c’est la quasi intégralité du cortège qui s’est retrouvée encerclée. C’est une nouvelle fois un chantier qui a offert une porte de sortie aux enfermés. Le 14 avril, lorsque le cortège matinal des lycéens a rejoint le point de départ d’une nouvelle manifestation à Stalingrad, il a de nouveau été intégralement encerclé, avant d’être relâché sous les jets des gazeuzes. La manifestation de l’après-midi a été quasi intégralement entourée de lignes de CRS, qui laissaient cette fois le cortège avancer.

Mais c’est certainement le 28 avril et surtout le 1er mai que la police a le plus nettement cherché à tronçonner la manifestation en « petits » groupes (de quelques centaines de personnes), plus facilement maîtrisables.

COMMENT ?

Il faut distinguer deux situations :

- L’encerclement de l’intégralité des manifestants, qui a généralement lieu au point de départ (COP21) ou au point d’arrivée de la manifestation (commissariat du 2e ; Nation). La chose est relativement simple à mettre en oeuvre pour la police : le dispositif est déjà là, à tous les points de sortie de la place, et il suffit à un moment donné de resserrer les rangs policiers, et ainsi interdire l’accès et la sortie du rassemblement.

- Isoler et immobiliser tout ou partie de la manifestation alors qu’elle est déjà en mouvement. La police se met en situation de décider non seulement du parcours (on commençait à avoir l’habitude) mais aussi du rythme, de la tenue, et de la dispersion de la manifestation. Quand ça suffit, ça suffit : soit le cortège était déjà complètement encadré et il est tout simplement arrêté (avec le fantasme que, comme en Allemagne, la police puisse venir « prélever » des individus trop agités directement dans le cortège encerclé ) ; soit il était trop gros pour être complètement encadré et la police tente donc de le tronçonner (des morceaux plus petits étant plus facilement contrôlables).

lundi 16 mai 2016

Incertitudes à Grande-Synthe, Utopia 56 congédié

Le camp de réfugié de la Linière, à Grande-Synthe, près de Dunkerque, unique camp de réfugiés en France, entre dans une période d’incertitude. Alors qu’une solution d’urgence a été mise à en place pour répondre à la situation humanitaire, il aurait pourtant été préférable de stabiliser la situation pour se donner le temps d’envisager des solutions plus durables.

L’État et la mairie viennent d’annoncer qu’elles congédiaient l’association gestionnaire du camp, Utopia 56, pour permettre un meilleur contrôle, taxant celle-ci d’amateurisme.

Au fil des années l’ancien campement de Grande-Synthe accueillait de vingt à quatre-vingts personnes, jusqu’à l’été dernier. Le nombre d’habitant-e-s a rapidement augmenté pour atteindre les trois mille personnes à l’automne. La situation humanitaire a rapidement empiré, d’autant plus que la préfecture a interdit l’apport de tentes et de matériaux de construction pour des cabanes. L’État a également essayé d’empêcher la réalisation du projet de Médecins sans Frontières de créer sur un autre terrain un camp de réfugié-e-s aux normes internationales, soutenu par la municipalité.

Le rapport de force a permis la création de ce camp. Médecins sans Frontières ne souhaitait pas en assurer la gestion, aucune association ayant des savoir-faire dans ce domaine ne s’est portée volontaire, et c’est Utopia 56, impliquée depuis quelques mois à Calais, et ayant l’expérience de l’organisation logistique du festival des Vieilles Charrues en Bretagne, qui s’est proposée. Pour se faire, elle a su mobiliser des volontaires.

Pour que le camp puisse continuer à fonctionner, l’implication financière de l’État est nécessaire, la municipalité n’en ayant pas les moyens. À défaut d’avoir pu empêcher, l’État entend bien contrôler.

L’organisation actuelle du camp a permis l’installation de cuisines collectives et d’autres lieux d’activités, d’autres associations sont impliquées, des initiatives sont possibles, les habitant-e-s peuvent aménager leur cadre de vie, un centre juridique associatif est en projet. Si on se fie à l’expérience de Calais (voir ici et là), la prise de contrôle par l’État se traduit par une organisation sécuritaire, la réduction de l’autonomie des personnes accueillies et la mise à distance des solidarités.

dimanche 15 mai 2016

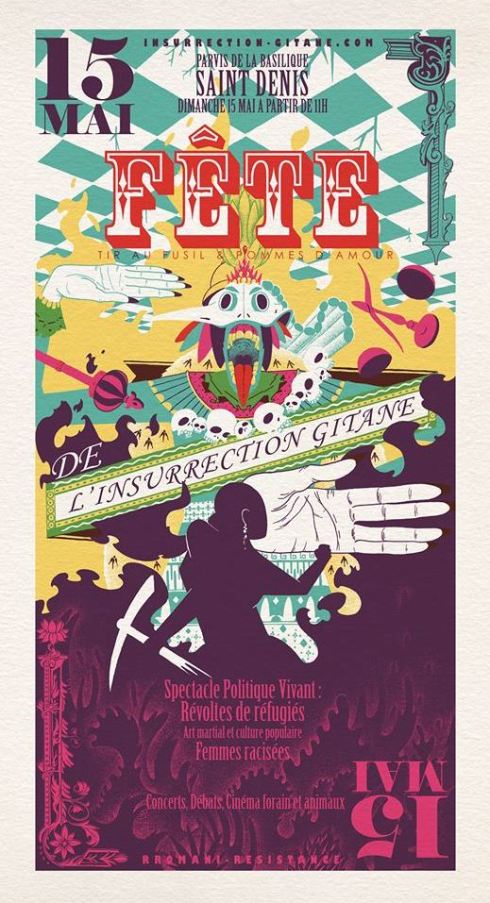

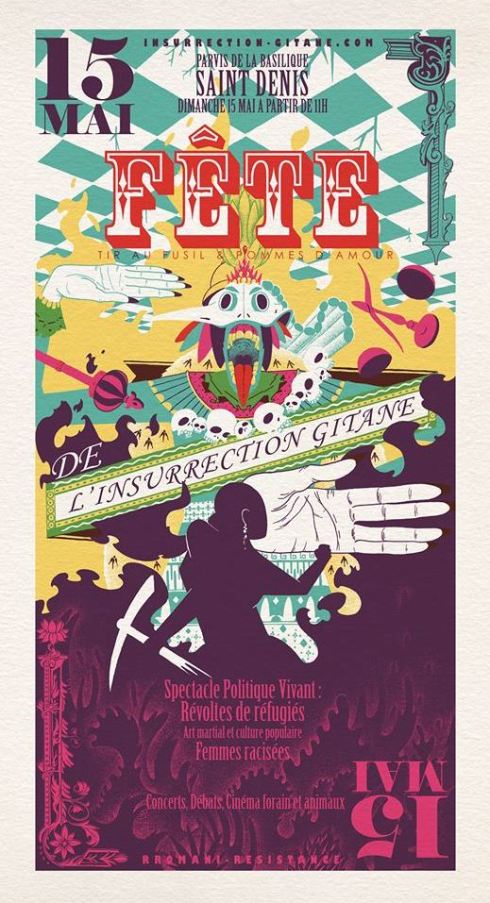

FÊTE DE L’INSURRECTION GITANE, Spectacle politique vivant

#RromaniResistance #May16 #MayDay

La voix des Rroms présente Tirs au fusil & Pommes d’amour

FÊTE DE L’INSURRECTION GITANE / SPECTACLE POLITIQUE VIVANT

(EXIL)

(Dimanche 15 Mai 2016-Parvis de la Basilique des Rois morts, Saint-Denis)

11h – 02 Révoltes de réfugiés, Femmes racisées, Art martial et culture populaire »

La voix des Rroms présente Tirs au fusil & Pommes d’amour

FÊTE DE L’INSURRECTION GITANE / SPECTACLE POLITIQUE VIVANT

(EXIL)

(Dimanche 15 Mai 2016-Parvis de la Basilique des Rois morts, Saint-Denis)

11h – 02 Révoltes de réfugiés, Femmes racisées, Art martial et culture populaire »

« L’État livre désormais une guerre à son contraire, la possibilité de l’humanité : la vie nue affranchie de tout contenu autre que l’acte de son insurrection. »

Cette année encore La voix des Rroms et ses amis célèbreront en France et en Europe, le soulèvement, le 16 mai 1944, des femmes du « camp des familles tziganes » d’Auschwitz II-Birkenau, sous la forme d’un Spectacle Politique Vivant.

Suite aux efforts de La voix des Rroms auprès de ses partenaires, le 16 mai est devenu depuis mai 2015 l’International Rromani Resistance Day et simultanément des évènements auront lieu encore en 2016 dans de nombreuses villes d’Europe, dont Berlin, Vienne, Budapest, Skopje, Srebrenica, Prague etc…

Tout particulièrement, l’événement continental portera le thème commun de l’EXIL avec la volonté de rassembler les hommes et les femmes que l’histoire contemporaine, les guerres de l’économie ont arraché à leur lieux familiers pour les exposer aux dangers des mers et des routes d’Europe : les “migrants”, “les réfugiés”. En exposant encore le spécifique exil rromani, cette fête politique et culturelle veut être avec les éclaireurs d’une ouverture de l’Europe pour l’accueil des victimes de ces guerres de l’économie. Grand manifeste contre le racisme structurel, la Fête de l’Insurrection Gitane veut aussi être un acte d’affirmation d’une nouvelle appartenance commune fondée sur la cohésion non hiérarchique de tous en tant que multiplicité résistante. L’identité rromani, multiple, dans son acte d’insurrection historique, et en tant que cible contemporaine parmi d’autres des violences nationales et gouvernementales en Europe, se propose comme paradigme de cette unité harmonieuse des différences dans un ensemble continental cohérent. C’est donc tout naturellement que cet acte qui veut participer d’un mouvement général de refondation de la citoyenneté doit prendre place pour la France à Saint-Denis, localité cosmopolite organisée, et donc objet métropolitain de la haine nationaliste, et précisément sur le parvis de la Basilique où sont les gisants des Rois et qui par ailleurs, est mentionné dans le Journal d’un bourgeois de Paris (1427) comme lieu l’apparition des Rroms dans le Royaume de France. Cette année encore, la fête, parodie d’une insurrection, sera aussi la parodie d’une foire, en hommage à la foire du Lendit, qui du haut Moyen-Âge à l’aube du monde industriel fût le motif d’un afflux dans les parages de Saint-Denis des peuples français et de toute l’Europe continentale.

samedi 14 mai 2016

Secret des affaires menace pour la democracie

#StopTradeSecrets

Paris, le 13 mai 2016

Communiqué de presse

50 organisations demandent aux chefs d’Etats européens de ne pas valider la directive Secret des Affaires

50 organisations françaises et européennes adressent ce jour une lettre ouverte aux chefs d’Etats et de gouvernement européens leur demandant de ne de ne pas valider la directive secret des affaires en l’état. En France, une interpellation est adressée à François Hollande.

Le 14 avril dernier, le parlement européen a voté en faveur du projet de directive sur la protection du secret des affaires. Pour être adoptée, cette directive doit encore être approuvée, le 17 mai prochain par le Conseil de l'Union Européenne, institution représentant les Etats européens.

Cette directive suscite l’inquiétude et l’opposition des ONG, organisations syndicales et citoyens européens. En effet, destinée à protéger les entreprises contre l’espionnage industriel, elle a un champ d'application potentiel beaucoup trop large et risque de permettre l'ouverture de poursuites judiciaires contre des personnes qui ne sont en aucun cas des criminels : journalistes, syndicalistes, lanceurs d’alertes obtenant ou publiant des informations internes d'une entreprise, ou salariés utilisant chez un nouvel employeur des informations acquises sur leur lieu de travail précédent.

Le procès d’Antoine Deltour, Raphaël Halet (les lanceurs d'alerte) et d'Edouard Perrin (le journaliste) dans l’affaire LuxLeaks est la parfaite illustration des dangers de cette directive. Le procureur a requis des amendes pour les trois prévenus et 18 mois de prison ferme en sus pour les deux lanceurs d'alerte en se référant entre autres à "la directive européenne sur le secret des affaires largement votée il y a deux semaines au Parlement Européen". Contrairement aux dénégations des partisans du texte, voici, déjà, un cas où l'argument de protection des secrets d'affaires est utilisé pour poursuivre des journalistes et des lanceurs d'alerte en justice.

Avec plus de 580.000 citoyens européens[1], les 50 organisations appellent à ne pas valider cette directive en l’état. Elles exigent notamment :

- Une définition du secret des affaires plus précise et limitée

- Que l'illégalité de l'obtention, de l'usage ou de la publication d'un secret d'affaires soit limitée aux fins financières, commerciales ou concurrentielles.

- Le renforcement des exceptions et des dispositions protégeant la liberté de la presse et les libertés syndicales, et les lanceurs d’alerte.

- L’adoption d’une directive européenne protégeant les lanceurs d’alerte.

Inscription à :

Commentaires (Atom)